ADRC活動報告: 地域・国名 >> 中国

2018年10月24~26日(中国)

国際連合宇宙局(UNOOSA : United Nations Office for Outer Space Affairs)と中華人民共和国民政部(Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China)が主催する第8回UN-SPIDER 北京年次会合(The 8th Annual UN-SPIDER Conference in Beijing)が、2018年10月24日から26日にかけて北京で開催されました。ADRCは、初日に開催されたセッション1「宇宙技術を用いた緊急対応分野における対策」において、Sentinel Asiaの取組と国際チャーターへのエスカレーションを通して、UN-SPIDERのRSO(Regional Support Office)としての役割を果たしていることを報告しました。また、これまでRSOとして活動してきた評価にヒアリングを受け、今後の具体的活動等についても協議を行いました。

(2018/11/20 18:30)

この会議は、中国の浙江大学社会科学部及び公共管理学院(大学院)が主催する三国間協力の促進に関する学際的研究のTrack 2 の会議です。日中韓の政治学、社会学、経済学、人類学、環境科学等を専門とする大学教員、公的研究機関の研究員が、この会議の表題の目的に接近すべく、それぞれの研究活動、専門分野における取組や経験を発表しました。

会議の主宰者の浙江大学社会科学部主任の余遜達教授・博士は、開会あいさつの中で、次の三点を強調されました。

それは、(1) この会議は、中国国家主席の習近平が提唱する「一帯一路」関係の費用によって実施されていること、(2) 会議のタイトルにある"Community of Shared Future"(中国語の「命運共同体」を英訳したもの)という考え方は、習近平思想の重要な一部であること、(3) 中国の東アジア外交が脅威と懸念される中、この会議の表題にもあるとおり、現政権は北東アジアにおける三国の関係を重視しており、決して東アジアの脅威ではないこと、でした。

そして、現政権はこの会議に先立つ10月24日に第19回全国人民代表大会を無事閉幕、基盤を盤石のものとしており、安定した政権の下で、今後一層、三国の関係改善が求められるとの認識が示されました。

続いて、北京大学の張小明教授(国際関係学院)と韓国環境政策研究院・秋長珉主任(環境政策研究部・研究員)から基調報告がなされました。内容は主に、北東アジア地域の地域社会連携の必要性=北朝鮮をターゲットとした安全保障上の問題と三国の歴史的つながりや環境分野での協力関係を理論と実践から説明するものでした。その後、4つのセッションにおいて、中国、韓国、台湾、モンゴル、日本からの15名の報告者が、国際関係論、公共政策、環境、人類学(民族学)、災害と広範な領域にわたり、各々の研究課題や国際連携における経験と教訓を報告しました。セッションテーマは、次のとおりです。

セッション1:「東アジア命運共同体:可能性と課題Ⅰ」

セッション2:「東アジア命運共同体:可能性と課題Ⅱ」

セッション3:「東アジア命運共同体構築への実践Ⅰ」

セッション4:「東アジア命運共同体構築への実践Ⅱ」

表題のとおり、セッション1と2は経験と課題の共有を図るものであり、3と4は主に取組事例から具体的な知見を提供しようとするものでした。ADRC・上田研究員は、セッション3の第一発表者で、「防災は日中韓の社会的和解の梃子になりえるか?」とのタイトルで、アジア防災センターの設立経緯とセンターの当初からの活動を事例として防災分野における国際協力の現状や課題を報告し、「防災」における連携が日中韓三カ国の社会的和解を促進する可能性に言及しました。

<11月5日/2日目>

二日目はエクスカーションで、浙江省安吉県の生態博物館、劉家塘村と余村を訪問しました。

生態博物館はこの地方に偏在する12のテーマ博物館のハブとなるセンターで、中国の歴史・文化・風俗を結集するものともいえます(この地方(江南地方)は、山東省南部と隣接し、原中国ともいえる地域)。また、劉家塘村と余村は環境保護地区として指定を受けており、主な収入源であった鉱工業を廃業、自転車組立や農産・林産品加工にシフトし、習近平の「緑水青山就是金山銀山」というグリーン政策の先頭に立っています。

劉家塘村は、水郷地区であり、水環境の改善に尽力してきており、国の環境保護地域の指定を受け、農村としては早期に合併浄化槽を導入、住宅の水洗化を進めてきました。

余村は、採銅鉱山を閉山し、竹製品加工と自転車組立により環境保護区へと生まれ変わった村であり、これらの二村はかつて浙江省の党書記を務めた習近平思想の原風景と言っても過言ではありません。

今回の会議参加は、「防災」が自然災害を含む災害への対処を意味するだけでなく、国家間の社会・文化的つながりへも影響力をもつことを、改めて認識させるものでした。

今後においても、上述の意味でアジア防災センターが発言する場を持てるのであれば、当センターの取組は一層有意義なものになると思われました。

2017年10月24~26日(中国、北京)

2017年10月24~26日(中国、北京)国際連合宇宙局(UNOOSA : United Nations Office for Outer Space Affairs)と中華人民共和国民政部(Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China)が主催する第7回UN-SPIDER 北京年次会合(The 7th Annual UN-SPIDER Conference in Beijing)が、2017年10月23日から25日にかけて北京で開催されました。この催しは、34か国・8地域の宇宙機関及び防災機関等から約100名の代表者が参集、関係機関への訪問なども含む3日間のプログラムでした。なお、ADRCは22日に北京に向かう航空便が台風の影響により欠航となり、24日午後からの参加になりました。

<10月24日午後>

この日午後からのセッション3のテーマは「災害リスク評価と緊急応答のための技術統合」で、国連食糧計画、北京師範大学、非営利活動機関である"Continuum Planning and Development Trust, India"、インド内務省から、それぞれの取組に関する報告がなされました。とりわけ国連食糧計画の報告では、発災後72時間以内の事態評価について、サイクロン・パム(バヌアツ2015/3/6)、南アジア大洪水(バングラデシュ 2017/8-9、スリ・ランカ 2017/5、ネパール2017/8)を事例として、食糧支援の意思決定に影響する評価指標が示されました。

休憩後のパラレルセッションでは、ADRCは「統合的緊急時対応のツールとシステム」に参加しました。このセッションでは、ワールド・ビジョン・インターナショナル、ジンバブエ市民保護局、インドネシア国立航空宇宙学研究所(LAPAN)から、それぞれ報告がありました。このうち、毎年のように発生するジャワ中部のバンジャルヌガラでの地すべりに関するLAPANの報告では、センチネルアジアの貢献に対して感謝が述べられました。

<10月25日>

この日は会議の最終日で、午前は本会議のセッション4、5と続き、午後に機関見学が実施されました。

セッション4のテーマは「防災及び気候変動にかかる激甚災害のための地球観測、全地球航法衛星システム、電気通信のための統合アプリケーション」で、ニューキャッスル大学(イギリス)、北京大学(中国)、デルタ州立大学(アメリカ)の順で報告が行われました。

ニューキャッスル大学の報告はInterferometric SAR(干渉合成開口レーダー)による中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県新磨村の地すべりの分析に関するもので、北京大学はPolarimetric SAR(偏波合成開口レーダー)による熊本地震(ALOS PALSAR PolSAR , 2016年4月21日)等の被災状況解析に関するものでした。これらはどちらも、緊急応答及び被災状況評価に合成開口レーダー衛星の利用が一層容易になることを期待するものでした。

続いてセッション5のテーマは「UN-SPAIDER ネットワークとの連携と関与」でした。ADRCはこのセッションの最後に、Sentinel Asiaの取組と国際チャーターへのエスカレーションを通して、UN-SPIDERのRSO(Regional Support Office)としての役割を果たしていることを報告しました。その中で、アラブ首長国連邦の、モハマッド・ビン・ラシャド宇宙センターのSentinel Asia参画や、8月の九塞溝地震へのSentinel Asiaの画像提供を例にとって、災害に対するボランタリーな取り組みが今後一層促進されることを参加者に訴えました。

午後は中国国家減災センターと中国科学院宇宙技術展示センターへの二班に分かれて施設見学が行われましたが、ADRCは中国国家減災センターの見学に参加しました。

<10月26日>

この日は、九塞溝地震での緊急観測要求に関するヒアリングを実施するため、中国地震局地質学研究所(Institute of Geology, China Earthquake Administration)を訪問しました。

このたびの緊急観測要求の一義的な目的は、地震に対する救援活動を支援する上での二次被害の予測を行うためでした。地震局の職員によれば、九塞溝を含む四川省山岳地帯は、中国の地震頻発地で、衛星による観測は不可欠です。しかし、天候は曇天が多く光学衛星では観測しきれないことが多いため、合成開口レーダー衛星の観測データを重用しているとのことでした。

なお、同研究所はSentinel AsiaのDAN(Data Analysis Node)として登録されていることから、今後は要請だけでなく解析についての貢献も期待していることをお願いしました。

2016年9月19~22日(中国、北京)

国際連合宇宙局(UNOOSA : United Nations Office for Outer Space Affairs)と中華人民共和国民政部(Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China)が主催する第6回UN-SPIDER 北京年次会合(The 6th Annual UN-SPIDER Conference in Beijing)が、2016年9月19日から21にかけて北京で開催されました。この催しは、35か国の宇宙機関及び防災機関等から約130名の代表者が参集、関係機関への訪問なども含む3日間のプログラムでした。

国際連合宇宙局(UNOOSA : United Nations Office for Outer Space Affairs)と中華人民共和国民政部(Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China)が主催する第6回UN-SPIDER 北京年次会合(The 6th Annual UN-SPIDER Conference in Beijing)が、2016年9月19日から21にかけて北京で開催されました。この催しは、35か国の宇宙機関及び防災機関等から約130名の代表者が参集、関係機関への訪問なども含む3日間のプログラムでした。

<1日目:9月19日>

開会のあいさつは中国国家減災委員会事務局・殷本杰副主任が、司会は中国民政部国際合作司・柴梅主任が、そして三日間のプログラム説明をUN-SPIDER北京事務所の事務局長・Shirish Ravan博士が行いました。

初日の本会議は、「(アジア地域でのUN-SPIDER)設立10年の成果の総括」と「地球観測データを用いたリスクの評価とマッピング」の二つの議題で、それらにかかる発表と質疑応答が行われました。

二番目の議題に関しては、衛星技術におけるレーダー・センシングの利用価値が高く評価されていたこと、災害における観測とデータ蓄積による干ばつの予測精度の向上が必要であることが指摘されていたこと、などが特筆されます。

<2日目:9月20日>

この日の午前の本会議は、「リスク評価のためのデータ及び情報へのアクセス」「災害管理支援のための国家的空間データ基盤とデータ枠組の整備」の二つの議題がとりあげられ、洪水と干ばつのモニタリングと予測について衛星データの果たす役割が強調されました。そのためには、中国の高解像度地球観測衛星システムの主要な衛星である「高分(Gao fen)」シリーズの導入の取組みを促進していく必要があるとの見解が示されました。

午後は「仙台枠組のグローバルターゲットに対する観測指標」「緊急応答における宇宙技術に基づいた情報共有の手順指針」「リスクの評価と緊急対応のためのクラウドソースマッピング」の三つの議題に関する分科会が開催されました。

アジア防災センターの代表は、二番目の分科会である「緊急応答における宇宙技術に基づいた情報共有の手順指針」の会議に参加し、宇宙ベースの情報共有を促進するために、各国において研修会や能力構築の強化に積極的に参加することが重要であるとの報告を行いました。

<3日目:9月21日>

三日目の午前中の本会議は「UN-SPIDERとの連携と提携」について、当センターを含む地域支援事務所(Regional Support Offices(RSOs))による報告と、国別報告・質疑が行われました。

午後は、2グループに分かれて、中国国家減災センターまたは云岡衛星観測ステーションの見学会が行われました。当センターの代表は中国国家減災センターの見学会に参加し、UN-SPIDER北京事務所も訪れました。

この会議の後、翌日の午前中(9:30~11:00)に、国家減災センターの同僚を訪問し、今後のアジア防災センターと中国国家減災センターの協力関係の強化について協議する機会を得ました。彼女は2007年度後期のVRで、現在、国家減災センターの衛星減災応用センター・データセンターの主任を務めています。

この日の午後(12:30~14:00)にはIRDR(Integrated Research on Disaster Risk)の事務所長を訪問し、お互いの情報収集能力の向上に資するため、連携・協力の方向性を模索していくことで意見が一致しました。

今回の会議参加、関係機関訪問は、関係各国、諸機関との組織的ネットワークを強化しただけでなく、多数の人的つながりを作ることもできました。

(2016/09/23 19:30)

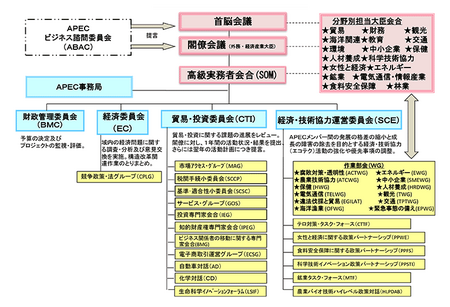

8月に開催された本年の第3回APEC高級実務者会議に合わせ、第8回APEC防災高級実務者会議が8月11-12日において開催され、日本政府(内閣府防災)を含むAPECのメンバーエコノミーの代表の他、関係する国際機関等約50名が出席しました。ADRCからは、APECの防災関連WG(EPWG)の共同議長を務めるADRC所長が参加しました。その模様について報告します。

今回の実務者会議は「防災に関する科学技術の活用」をテーマとし、①災害予防、②発災時の応急対応、及び③災害復旧・復興における科学技術の活用事例とともに、④当該分野に関する国際協力の事例に関するセッションが開催され、各メンバーエコノミー及び国際機関における取組みについての紹介がありました。

最終日に「APECリーダー」に対する「科学技術が災害予防から応急対応、災害復旧・復興に至る防災の全ての局面で科学技術の活用が重要であること」が政策提言としてとりまとめられました。

2013年5月8~11日(中国、成都)

2013年5月8日から10日まで、中国四川大学ならびに香港理工大学の主催により、成都市の四川大学で「四川大地震5周年国際防災フォーラム」が開催されました。当日は中国国内から防災の実務関係者や学術機関関係者など300名以上の出席があり、アジア防災センター(ADRC)研究部ならびに国際復興支援プラットフォーム(IRP)事務局の河内が参加しました。

まず、フォーラムの基調講演において、2008年5月の四川省大地震発生以降の復旧・復興段階において、日本の地震防災に関する技術、経験、教訓が活用されていることを実感し、ここ5年間における中国の防災体制の強化、防災文化の醸成が進んでいる旨を述べました。また、巨大災害の発生時には、行政の対応に加えて、地域住民が平時から防災の備えをしておくことの重要性を述べました。そして、住民の防災への参画意識を高め、災害発生時に的確な防災行動を取れるようにしておくための手法として、さまざまな防災教育や意識啓発プログラムが有効であることを紹介しました。4月20日の四川省雅安市での地震は、こうした意味において、近年の中国における防災上の速い進展が確認できるものとなっています。

また、このたびのフォーラムを契機として、「四川大学・香港理工大学災害復興管理学院(IDMR)」の開設記念式典が開催されました。アジア防災センター(ADRC)とIRPは、防災上の取組を一層推し進めるため、このIDMRとの協力文書に調印しました。これは、具体的な協力分野として、災害発生前の予防段階および災害発生後の復興段階における①人材交流、②共同研究、③各々の研究結果の情報共有と知見の交換、を行うというものです。

ADRCとして、IDMRとともに、今後とも被災地の復興や地域の防災力強化に向けた支援を続けていきたいと考えています。

翌5月11日には、2008年四川大地震の震源地近くの徳陽市綿竹にて開催された、「漢旺論壇」という国際防災会議に出席しました。当日は四川省徳陽市人民政府など防災行政実務者の他、海外からはドイツやスイスの関係者など100名以上の参加がありました。この会議においては、四川大学IDMRの顧教授がモデレーターを務める全体会合のセッションに、世界銀行の石渡専門官とともに登壇し、阪神・淡路大震災後の都市部の復興事例などについて発言を行いました。

(2013/06/11 14:50)

2013年1月27~29日(中国、香港)

アジア防災センター(ADRC)は、国連アジア太平洋経済社会委員会・世界気象機関台風委員会、香港天文台が主催する台風委員会第45回総会に参加しました。

会合には主催者をはじめとして、カンボジア、中国、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、韓国、タイ、アメリカ、ベトナム及びマカオ特別行政区などから関係者100名以上が出席し、今年度の各国の活動事例報告や来年度の活動方針等について意見交換がなされました。この委員会には、気象、水文、防災の3つのワーキンググループが設置されており、ADRCが参加する防災のワーキンググループからは、来年度よりADRCも協力して本格実施されるSSOP(Synergized Standard Operating Procedures for Coastal Multi-Hazards Early Warning System)プロジェクトについての報告がなされました。

会議の詳細については次のウェブサイトをご覧ください。

http://www.typhooncommittee.org/45th/index.html

(2013/1/27 19:40)

2012年11月26~27日(中国、南京)

アジア防災センターは、国連アジア太平洋経済社会委員会・世界気象機関台風委員会、中国気象局及び南京信息工程大学が主催する台風委員会第7回統合ワークショップに参加しました。

アジア防災センターは、国連アジア太平洋経済社会委員会・世界気象機関台風委員会、中国気象局及び南京信息工程大学が主催する台風委員会第7回統合ワークショップに参加しました。

会合には主催者をはじめとして、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、韓国、タイ、アメリカ、ベトナム及び香港やマカオといった特別行政区などから関係者100名以上が出席し、「効果的な警報」をメインテーマに各国の取組などについて報告、意見交換がなされました。また、防災作業部会におけるメンバーリポートの中で、内閣府より2012年の日本における台風等の被害状況、アジア防災センターの取組(受入研究員等)について報告されました。

なお、台風委員会にはこの防災作業部会の他に気象、水文の各作業部会が設置されており、今回はその3つのワークショップが統合して開催されました。

http://www.typhooncommittee.org/IWS_Nanjing/index.html

(2012/11/30 19:40)

2012年5月14日-16日(中国、四川省)

震災復興、将来に向けて―北川地震遺跡地区の復興と開発戦略―」フォーラムが、四川大学と国際復興支援プラットフォーム(IRP)/アジア防災センター(ADRC)の共催により、5月14日、四川省成都市で開催されました。2008年5月12日の四川大震災から約4年が経過しています。海外、中国政府、学界の代表者達50人以上が参加し、北川地震博物館の新設や四川大震災の教訓を活かした国際貢献など、災害復興後の被災地の開発戦略について議論を行いました。

フォーラム後、IRP/ADRCチームは四川大震災の被災地を訪れ、復興後の状況や過去4年間の復興過程を調査しました。チームは北川地震博物館の建設現場、チャン族自治区の山岳地帯の石椅村、民族様式の住宅再建で知られるジーナ村、被災した古い町からの移転により建設された新北川のニュータウンなどを訪問し調査を行いました。

現地視察とインタビューで得られた調査成果をもとに、IRP/ADRCは震災復興におけるグッドプラクティスのレポートをまとめる予定です。

(2012/05/29 14:00)

2011年10月27日~28日(中国、上海)

2011年10月27日~28日、中国上海市のホテル日航上海にて、大阪大学主催によるフォーラム「防災・減災・災害復興と国際協力―日中の経験に学ぶ」が開催されました。フォーラムには、日中の研究機関や国際機関の研究者が出席し、要請により、国際復興支援プラットフォーム/アジア防災センターも参加しました。

会議では①災害復興・防災における市民社会・ソーシャル・キャピタルの役割、②地震被害の軽減を目指した最新の建築耐震技術、③土木構造物の地震被害と対策、④国境を越えてつながる災害支援、⑤原子力エネルギー:安全、リスク、人材教育について報告と意見交換が行われたほか、防災・減災・災害復興と国際協力についてパネル討論等が行われました。

国際復興支援プラットフォーム/アジア防災センターは、ソーシャル・キャピタルが防災・災害復興に与える影響について、世界各地のコミュニティレベルの復興事例をもとにした調査分析結果を報告し、日中の多くの研究者の関心を集めました。

(2011/11/15 14:00)

2011年10月18日~10月21日 (北京、中国)

東アジアにおける地震研究に関するセミナー「北東アジアにおける地震、津波、火山 - 予測、備え、緊急警報に関する国際協力及び能力向上」(仮訳)が中国地震局、日韓の気象庁の共催により実施され、アジア防災センターも招待され参加しました。

日中韓をはじめとしてアジア各国から多くの専門家がセミナーに参加していました。セミナーでは、北東アジアにおける地震、津波、火山に関する予測、備え、緊急警報のための科学技術に関わる幅広い課題について議論され、各国からの参加者は最近の災害の経験、特に2008年の四川大地震や本年3月の東日本大震災などの経験に基づいた発表を行い、意見交換を行いました。

日中韓をはじめとしてアジア各国から多くの専門家がセミナーに参加していました。セミナーでは、北東アジアにおける地震、津波、火山に関する予測、備え、緊急警報のための科学技術に関わる幅広い課題について議論され、各国からの参加者は最近の災害の経験、特に2008年の四川大地震や本年3月の東日本大震災などの経験に基づいた発表を行い、意見交換を行いました。

アジア防災センターにおいても「住民への情報伝達」(仮訳)というセッションにおいて、「東日本大震災への政策的対応」についての発表を行いました。会議最終日では、各セッションの議論の成果を基にして、日中韓、更にはアジアの他の国々と協力して地震、津波、火山等の災害への対応能力を強化するための国際協力の必要性及び協力の必要な分野等についての意見が取りまとめられ閉会しました。日中韓で当該分野での協力としては初の試みとして非常に意義深いものでした。

(2011/10/22 13:10)

2010年9月22-23日、中国成都市で「5・12汶川大地震復興と大災害管理に関する国際シンポジウム」(四川省、陕西省、甘肃省、国家行政学院主催)が開催されました。ADRCはこのシンポジウムに招待され、日本の災害対応・復興支援施策について発表しました。

シンポジウムには、UNICEF、UNISDR やUNDPなどの国連機関、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ等の欧米各国、日本、インド、イラン、スリランカ、パキスタン、フィリピン、ネパール、ミャンマー、モンゴル等アジア各国及び中国各省の政府関係者や学識経験者等30カ国・機関から約130名が参加しました。

参加者は、まず第1日には、汶川県の映秀鎮、水磨鎮、都江堰市を訪れ、その復興状況を視察し、第2日に「科学的復興、調和の取れた開発」をテーマとして、被災地での救急活動や復旧・復興の事例紹介、研究成果の発表を行いました。

(2010/9/22 19:20)

2009年10月28-30日 (中国、北京)

2009年10月28日から30日まで、中国民生部の主催により、「大規模災害における社会動員と防災法・規定の制定」をテーマに北京で国際会議が開催されました。

会議には、東アジア首脳会議参加国を初め、国際機関、アメリカ、イギリス、カナダ、および中国の中央・地方政府機関、研究機関、NGOなどから130人の参加があり、日本からはADRCがこの会議に参加しました。

会議では、参加各国の代表より防災緊急対応における政府の役割,防災対策法、災害緊急出動などについて、また中国側参加者より汶川地震等の大規模災害におけるにおけるボランティアなどの社会動員とその活動についての発表がありました。ADRCは「大規模災害の社会動員に対する政府の役割と法制度」のセッションで「日本の災害制度・対策の歩みと災害応急対策」について発表を行いました。

(2009/10/30 17:30)

2009年9月14日~15日(中国、四川省、綿陽市、北川チャン族自治県)

ADRCは中国四川省綿陽市で開催された「汶川大地震の山村都市の復興に関するワークショップ」に参加しました。本ワークショップは、神戸大学都市安全研究センター(RCUSS)が2009年より2011年にかけて実施する、文部科学省特別教育研究費・連携融合事業「都市災害軽減のための国際教育・支援システムの構築」の一環として、中国の精華大学都市計画設計院・北川復興防災安全研究所と連携して実施されたものです。北川復興防災研究所は、甚大かつ壊滅的な被害を被った旧北川の南東約35kmに建設されている新北川に、今後の北川復興防災研究上の拠点となるべく設けられたものです。

ワークショップでは、中国側参加者より、汶川大地震による北川チャン族自治県の被災状、復興状況およびNGOの活動状況が、日本側参加者である、神戸大学、名古屋工業大学、兵庫県、神戸市、JICA中国事務所および専門家、ADRCより、阪神・淡路大地震からの復興・教訓、JICAの活動状況、サテライト情報の活用等が発表され、活発な質疑応答や意見交換が行われました。

(2009/09/15 17:30)

2009年5月28日から29日まで、中国民政部及び同外交部の主催により、「災害救援力向上に向けた国際協力」をテーマに四川省成都でASEMワークショップが開かれました。

ワークショップには、ASEM加盟30か国、9国際機関から160人の参加があり、日本からはADRCがこの会議に参加しました。

ワークショップの冒頭で中国政府民政部長 李学挙氏が登壇し、アジアには長年にわたる災害の経験が蓄積されており、欧州には防災技術の蓄積があるので、互いの協力で双方が向上できることを強く期待するとの挨拶を行いました。

その後、参加者は「災害への備えと緊急救助」、「復旧と復興」、「災害救援に係る官民協力」、「減災と危機管理」の4つの分科会に分かれ、それぞれの機関の災害対応に係る経験や成功事例に関する情報を交換しました。ADRCは「復旧と復興」分科会でADRCとIRPの活動を紹介する発表を行いました。

翌29日、ワークショップ参加者は、都江堰市における復興状況の視察のため、花渓農民新村、棋盤村の恒久住宅を訪れました。これら2つの村は、山間部の農民のために作られた居住区で、以前の村落を修復するのではなく、全く新たに山林を切り開いて造成した村落に住み替えるという発想で行われている住宅の復興である点が印象的でした。

2009年4月7~9日(成都市、中国)

2009年4月7日から9日まで、中国四川省建設庁、広東省建設庁、アバ州人民政府、中国建築科学研究院の主催により、成都市で「映秀復旧復興国際フォーラム」が開催されました。アジア防災センターは、このフォーラムの共催機関の一つとして参加し、詳細については、下記ファイルを参照。

Forum_Report_j.pdf

アジア防災センター(ADRC)は人と防災未来センター(DRI)と協力して、2008年5月12日に発生した中国四川省汶川県を震源地とする四川省大地震(GLIDE 番号: EQ-2008-000062-CHN)について、今後の被災地の復旧・復興にあたって阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かした貢献の可能性について、5月25日から5月30日にわたって被災地の四川省都江堰市、綿竹市等を訪れ、現地の状況を把握するとともに、四川省人民政府、中国地震局、民政部国家減災中心(NDRC)等との情報交換を行いました。

さらに詳しいレポートは下記をご参照下さい。 http://www.adrc.asia/events/shisen_photo/top.html

(2008/06/03 20:00)